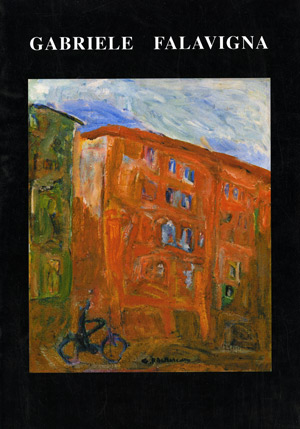

Gabriele Falavigna. Opere scelte

Galleria d'Arte Sant’Isaia, Bologna, s.d [1990 c.a.] (con Lia Briganti)

Al conoscitore d’arte (il termine “critico” è impegnativo e soprattutto un po’ desueto) può ancora capitare – ed è motivo di soddisfazione – andando in giro per studi di pittori, al di fuori di quelli conosciuti, di fare qualche incontro sorprendente, meritevole di essere segnalato. Capita di rado, in questo tempo che vuole gli artisti inquadrati, omologati in un regime di tipo corporativo che li vede come degli impiegato della decorazione piuttosto che creatori capaci di stupire per l’estro e l’inventiva. Succede infatti che, una volta raggiunta una cifra stilistica commercialmente spendibile, gli artisti finiscano col limitare gli azzardi e le trasgressioni, accettando così, in cambio di una tranquilla posizione di mercato, un tran tran, un quieto vivere senza scosse che, nell’insieme, rende panorama complessivo dello stato attuale dell’arte piuttosto monotono e piatto.

Ma vi sono, meno male, delle eccezioni.

Un caso esemplare in questo senso è senza dubbio quello di Gabriele Falavigna, un pittore che, com’era norma in tempi oramai lontani, conduce una vita che appare interamente dedicata, anzi consacrata all’arte. Per scelta o per necessità poco importa: il punto è che egli si muove, agisce, anche nel vivere quotidiano, in una dimensione a parte, immerso nel mondo della pittura con una dedizione pressoché totale. Lo provano, in concreto, l’accanimento, l’ossessione, l’ansia che lo inducono a tornare più e più volte su dettagli e particolari delle opere che ha finito, alla ricerca di una perfezione, di una compiutezza che per fortuna generalmente non va oltre il limite al di là del quale c’è la distruzione e l’annullamento delle opere stesse. Attenzione però. Il mondo a parte, il mondo della pittura entro il quale vive e si macera il nostro pittore non è affatto staccato, separato dal mondo reale. Al contrario. La sua pittura, nutrita prevalentemente di volti e di corpi che strettamente si fondono con gli ambienti che li inquadrano, già a una prima occhiata dimostra quanto sia immersa nella realtà e nella quotidianità.

Accade così che dipanando i fili, i diversi momenti di ricerca che si rinvengono nel lavoro di Falavigna, uno soprattutto, adeguatamente presente in mostra, ci consente di parlare di linguaggio espressionista. Un linguaggio che con precisa determinazione altera e arricchisce la grammatica pittorica tradizionale e che, in estrema sintesi, opere alla mano, si può così riassumere per capi fondamentali. Realtà vissuta e vista come malata e grottesca; linee prospettiche grottesche e paradossali; volti come maschere e corpi sostenuti da tormentate anatomie; figure contornate da segni separatori netti e insistiti; colori atonali dove domani il nero come mortificazione della luce.

Insomma, a distanza di un secolo e pur con i connotati della nostra attualità, la pittura di Falavigna sembra ripercorrere, rievocare in qualche modo il dettato dell’espressionismo, uno dei rami più vitali che sono spuntati dal tronco rigoglioso dell’avanguardia figurativa. E va rimarcato che, insieme all’impressionismo, che è sul versante opposto, l’espressionismo rappresenta ancora oggi una delle due scelte di fondo che orientano la pittura della realtà.

Risultati a parte – e qui ci sono – è comunque interessante capire il motivo di fondo che ha condotto il nostro autore ad una scelta così determinata e matura. E per farlo è necessario dire ancora qualcosa a proposito del dualismo che tanto ha informato di sé la storia della pittura moderna.

Mentre l’impressionismo è in sostanza una riproduzione sensuale e raffinata della superficie del reale, l’espressionismo è, all’opposto, e nasce proprio come contrapposizione, una interpretazione, una creazione da parte dell’artista, che ha origine dall’interno della realtà. L’uno è un dipingere con l’occhio, l’altro è, come dire, un dipingere con l’anima.

Falavigna è un pittore di sensibilità e di istinto, che non si appoggia a risorse scolastiche, tanto che ama maliziosamente definirsi un autodidatta, pur essendo tutt’altro che un artista naif. Egli non copia, non deduce dal vero, ma trae ispirazione e impulso dalla propria interiorità.

Dipinge con l’anima.

Per questa disposizione il suo cammino individuale ha incrociato il percorso, per lui congeniale, della grande scuola dell’espressionismo. E ne ha tratto una versione originale e da subito inconfondibile.

G.D’A., in Id., Lia Briganti, Gabriele Falavigna. Opere scelte, cit.

|

|